2025年4月12日、吉野山にお花見ハイキングに行きました

桜満開の吉野山でお花見ハイキングにでかけましょう

【吉野山ハイキングルート・約8時間(蔵王堂でのイベント込み)】

7:15吉野駅着→七曲→黒門→銅の鳥居→7:50蔵王堂(拝観なしでご挨拶のみ)→五郎平茶屋→8:20如意輪寺(拝観)→9:15水分神社→9:30高城山展望台→10:00金峯神社→10:15西行庵→10:40観音峯→11:00源義経の隠れ塔→金峯神社→12:30蔵王堂(花供懺法会・採灯大護摩供・餅まき)16:00→16:30吉野駅着

【注意事項】

*一人だったのでやや速足だったと思います。グループで行くとおしゃべり、休憩、トイレなどに時間がかかるので、もう少し時間がかかると思います。上記の時間は目安程度にしてください。

*如意輪寺の枝垂桜を見たかったのですが、散ってました。それに対して奥千本(西行庵から観音峯にかけて)はつぼみでした。桜は品種や標高によって咲く時期がずれます。今回たまたま中~上千本にかけてきれいな時期に行きましたが、時期が変わっても吉野山の桜は十分楽しめると思います。

*とにかくトイレが長蛇の列で大変そうでした。30分以上並ぶところもあったのではないかと思います。

*人気店は早々に売り切れだったり満席、ご予約いっぱいなど表示されていましたが、飲食店は並んでいるところもありますが、キッチンカーや出店もたくさんありました。こんにゃくたいたん、タケノコのてんぷら、葛もち、豆腐ドーナツ、ソフトクリームなど歩きながら食べられるものも多かったです。

近鉄吉野駅から蔵王堂を目指して歩きます。

ロープウェイもあるし、ショートカットできる道(急登)もありますが、私は準備運動を兼ねて七曲りをゆっくり登っていきます。

吉野に初めて来られた方は「葉っぱが出てるからもう見頃を過ぎてるのではないか」という方もおられますが、吉野は基本的に山桜なので花と葉が同時に出ます。でも、ソメイヨシノを期待している人は葉っぱが出ていると「遅かった」と思うようです。

吉野の桜はソメイヨシノと違って、白やピンクなど様々な色の山桜や、ピンク色の濃淡を遠くから眺めるのがきれいなので、吉水神社の「一目千本」などの景色が有名です。

でも、最近は吉野山もソメイヨシノや枝垂桜などピンクが美しい桜も増えている気がしますし、なにより、全部の自然を満喫すればいいのかなと思います。

私は七曲りの枝垂れ桜と、芽吹き始めた新緑がきれいだなと思いました。

入り口にあたるのが黒門。

金峯山寺の総門で、昔は大名といえども槍を伏せ、馬をおりて歩いたといわれる吉野山の関所的な存在だったそうですので、私も帽子をとって一礼します。

黒門を通ると一気にお店が増えてきます。

そしてしばらく歩くと銅の鳥居。

銅の鳥居は「かねのとりい」と読みます。本来の名称は「発心門(ほっしんもん)」で、初めて大峯修行を志す行者の行場の一つです。

高さ7.6mで、聖武天皇が奈良の大仏を作った時の余銅で造られたという伝説があります。

吉野山から大峯山上「修行」の間にある金峯山四門の第一門で、「修行」「等覚」「妙覚」の三つの門が後に続くそうです。

金峯山寺。吉野山といえば金峯山寺という、修験道の総本山です。

蔵王堂は正面5間、側面6間、高さ約34mで檜皮葺き。東大寺大仏殿に次ぐ木造大建築です。

蔵王権現像3体がまつられ、本尊は高さ7m。

この日は蔵王堂秘仏ご本尊特別ご開帳だったのですが、本日のテーマがハイキングの為、涙を呑んで御挨拶のみにさせていただきました。

金峯山寺からは上へ上へ登っていくのですが、今回は次の目的地、如意輪寺に行くため、まっすぐ水分神社の方へ上がるのではなく、分岐で左の道を進みます。

五郎平茶屋は開けた場所でベンチもあり、ブランチを楽しんでいる方々がいらっしゃいました。

向いに見えているのが如意輪寺です。

五郎平茶屋から下って、また登って、最後の階段を上ると如意輪寺。

如意輪寺は延喜年間(901~923)の創建で、後醍醐天皇の勅願寺だそうです。

宝物殿には楠木正行公所縁の品々や、桜材の蔵王権現立像(重要文化財)などが陳列されています。

私のお目当てだった多宝塔の枝垂れ桜はというと、散っていました。

今年は早くて、3月末に咲いていたのだそうです。

その代わり、周りの枝垂れ桜は満開で、向こうの山の景色もピンク色。

全てに恵まれることはないので、多宝塔の枝垂れ桜を見る楽しみは来年にとっておこうと思います。

如意輪寺から山道を登ると吉野水分神社へ登る坂道に出ます。

水分(みくまり)神社は水の分配を司る天水分大神が主催芯で、子守宮(こもりのみや)ともいい、子授け・安産・子どもの守護神としても知られています。

豊臣秀吉が子授け祈願をし、その子秀頼を授かったことが有名ですが、様々な歴史的人物や著名人が訪れています。

神社の中の枝垂れ桜はちょうど満開でした。

水分神社からまっすぐ上に登っていくと金峰神社。

金峰神社に行く手前の鳥居のところがバス乗り場になっているので、歩き疲れた場合はここから帰るとよいでしょう。

でも、私はそのまま鳥居をくぐって上へ登って金峰神社へ。

金峰神社は吉野山の奥千本にひっそりと立つ古社で、金峯山の地主の神である金山毘古神を祀っています。

社殿の左下に義経隠れ塔があります。追っ手に追われた源義経が身を隠したという塔で、追っ手に囲まれた際に屋根を蹴破って逃げたことから「蹴抜けの塔」とも呼ばれています。

また、ここは大峯修行場の一つで、修行をする場合はこの塔に入って扉を閉じ、真っ暗な中で「吉野なる深山の奥の隠れ塔、本来空のすみかなり」と唱えながら境内を巡るのだそうです。

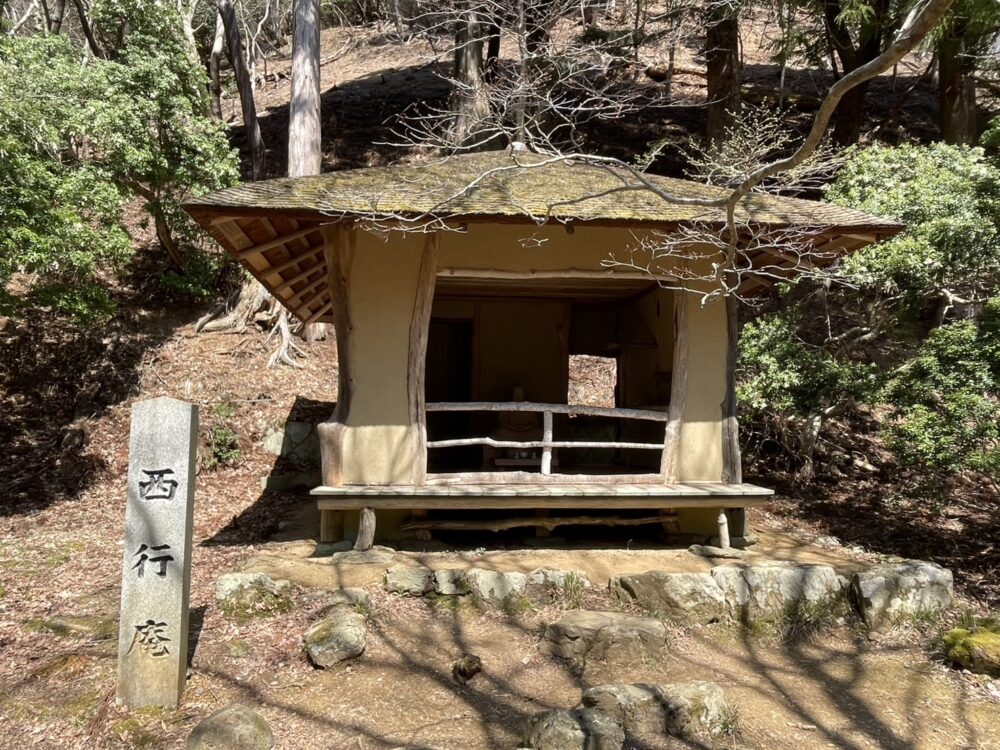

金峰神社の後は西行庵へ。

普段はどちらからでも行き来できるのですが、桜の季節だけは混雑を避けるため一方通行になっています。

西行庵は歌人である西行が、武士を捨て法師となって3年間侘住まいをしたと伝わる小さな庵です。

庵の近くには、「とくとくと落つる岩間の苔清水汲みほすまでもなき住居かな」と西行が詠んだ苔清水が今でも湧き出ています。

どんどん登ってきたので、標高が高いからか、このあたりの桜はつぼみがほとんどでした。

奥千本は1週間~2週間くらい後に見頃が来るのでしょうか。まだつぼみでした。

桜を通り過ぎ、観音峯へ。

そしてぐるりと1周して金峰神社に戻ってきました。

その後はまっすぐ下ります。

水分神社を過ぎて、金峯山寺まで下りが続きます。

下るときはつま先が痛くなる人が多いので、ストックを持っていると足が楽です。

また、下るときは靴ひもをきつめにくくると靴の中で足がずれないのでつま先が痛くなりにくいです。

今回もスカートで、あるいはかかとの高い靴で来られている方を何人も見ました。

吉野山を良く調べずにおしゃれをして来てしまって、帰りの下り坂で足を痛める人も多いです。

並んででもバスに乗るか、いつでも歩けるような服装で来るか…気を付けておこしください。

お昼に帰ってきたところ、金峯山寺では花供懺法会・花供会式・採灯大護摩供が行われていました。

蔵王権現のご神木・山桜の満開を御本尊に報告する行事で、壱千年の歴史を持つ金峯山寺の伝統法会だそうです。

大護摩の後には餅まきがありました。

2日前の花供千本搗きでついたお餅をまいてくれるのだそうです。

高めの台から固いお餅をまくので、直接頭にあたると痛いのではないかと思いますのでお気を付けください。

また、「お餅には限りがありますので譲り合ってください」という声掛けもありました。

私もいつも知り合いのご住職から「なんでも分けるねんで。動物が先、困ってる人や弱い人が先、先に分けてあげて残ったものを自分も食べたらいいやろ。」と言われますが、【まず譲る】というのは大切だなと思いながら、お餅を一ついただいたので場所を次の方に譲らせていただき、下山。

満開の桜で目の保養になり、心もきれいになり、よい一日を過ごさせていただきました。

吉野山でおすすめのお店

【竹林院群芳園】

太閤秀吉ゆかりの庭園で大和三庭園の一つ「群芳園」をがある、千三百年にわたる歴史と文化を今に伝える旅館です。

【横矢芳泉堂】

葛を使った伝統の干菓子を作っておられます。季節のものにちなんだ愛らしい形のお菓子は贈り物に喜ばれます。