2023年10月葛布作りワークショップに参加しました。

猪名川葛布ワークショップに参加しました。

10月17日に、葛布作りを学びに葛布のワークショップを行なわれている兵庫県川西市の辻さんのご自宅へ、「猪名川葛布つくりワークショップ」に参加してきました。

前回は川での洗いとツグリ作りを行ない、今回はそのツグリを使って実際に葛布を織っていきました。

前回までのワークショップのブログはこちら!↓

【2023年8月葛布作りワークショップに参加しました。】

葛布とは

葛布とは、その名の通り「葛」で作った布のことで、葛のつるから靭皮繊維をとりだし糸にし、それを紡いだ織物です。

基本的に糸とは繊維を引き伸ばして撚りをかけたものになりますが、静岡県遠州地方の葛布は、緯(よこ)糸に使う葛糸に撚りをかけず、平糸で綺麗な光沢がみえるよう織るところに特徴があるのだそうです。

葛布は中国、周代(紀元前1046~紀元前256年)には衣服として存在していたと考えられ、日本でも古墳時代前期の古墳で最古の葛布が出土しています。しな布・芭蕉布とともに日本三大原始布の一つに数えられており、万葉集や延喜式・平家物語にも登場し、その美しさや乾きやすさ、軽さから平安貴族の装束や、武士の袴下にも用いられてきました。

明治維新後、武士の消滅、生活の変化、資材の不足等、様々な要因から葛布の生産・需要は大幅に少なくなったものの、葛糸独特の光沢や艶、手触り、通気性の良さや丈夫さから、現在においても本場である静岡県掛川市を中心にバックや財布、服飾品や壁紙など多種多様に使われており、その伝統を継承するために様々な施策に取り組まれています。

【葛布を織る】

最終回となる今回は前回に作ったツグリを使用し、機織り機で実際に葛布を織らせていただきました。

葛布を織るには機織り機の他に、杼(ひ)と呼ばれるシャトルがあり、葛糸専用のもので舟形になっているのが特徴です。

機織り機と聞いて最初にイメージするのはツルの恩返しで、実際には見た事も触ったこともない方がほとんどなのではないでしょうか。

私もその一人だったので、初めてみたときは本当に存在したことと、機械のような冷たいものではなく何本もの糸が張られていて木のぬくもりを感じるような温かな見た目に感動したのを思い出しました。

ツグリに少し水につけ絞ったらシャトルにセットし、機織り機にかけます。

パタン、パタンとシャトルと経糸を動かす踏み木とを交互に動かし、葛糸を優しく織っていくのですが、一見簡単そうに見えても、シャトルと足を動かす順番が分からなくなったり、何度も葛糸をちぎれさせてしまったり・・・

ここでもやはり糸を紡いでいくときの細さやしっかり結んでいくことが大事なんだと改めて感じました。

その度に辻さんに助けていただき、リズムよく織れるようになると、織るときの音までも心地よく

まるで機を織る昔話の登場人物になったかのような気持ちになります。

私がつくったツグリは色染のないシンプルなものだったので、時折植物で色染めした綺麗な葛糸を織り交ぜさせてもらいながら1本1本丁寧に優しく織っていきます。

葛布は糸に撚りをかけずに平糸で織っていくのが特徴なため、できるだけ平になるよう優しく織りあげると独特の美しい光沢ができます。

さっきまで1本の糸だったものがつややかな布になっていく様子に完成を楽しみにしながら織り続けていると、いつのまにか約1mほどの長い葛布を仕上げていました。

織りあがった葛布は機からはずしてしけ切りという工程でひげをきっていき、その後、砧打ちという工程で布を槌で叩いてさらにつやとしなやかさを出します。最初はでこぼこと結び目が目立ってしまっていたのもこの砧打ちで平らにし、つやっとした布に仕上げる事が出来ました。

できあがった葛布からは、かばんやブックカバー、しおりやコースターなど様々なものを作る事が出来ます。

果てしない道のりですが大きな布を織る事ができればオリジナル葛布の着物も!!

今回は初心者でも簡単に作れるコースターをお教えいただき、実際に作ったのがこちらです。

優しい手触りと軽やかさが特徴の特別なコースターが完成しました。

自分で葛のつる採取から行ない、織りあげて生まれて初めて作った葛布。

所々でいびつな部分があったり、洗い足りず汚れがあったり、まだまだ不完全なものですが、

材料集めから行なった分、織りあげた時は今まで以上の嬉しい気持ちでいっぱいになりました。

普段は布から作りあげられたもう既に作られた服を買って生活をしていますが、自然と共に生きる中で植物から糸を作り、布を織り、自分たちの着る服を仕立ててきた先人たちがいたからこそ今のように誰もが簡単に楽しみながら服を選ぶことができています。

今回葛布つくりを通して、わずか1mの1枚の布を作るのにどれだけの時間と手間がかかるのかが本当によく分かりました。何気なく買って何気なく捨ててしまっている服もそんな1本の糸からできていることを改めて実感し、自分が普段身に着けているものに関心をもち、限りある資源だからこそ大事に扱う事の大切さを身に染みて感じました。

現代において普段はなかなか触れる機会がない葛布ですが、同じ葛を扱う者として少しでも魅力を伝えられるよう今回お教えいただいたことをまた皆様にお伝えしていければと思います!

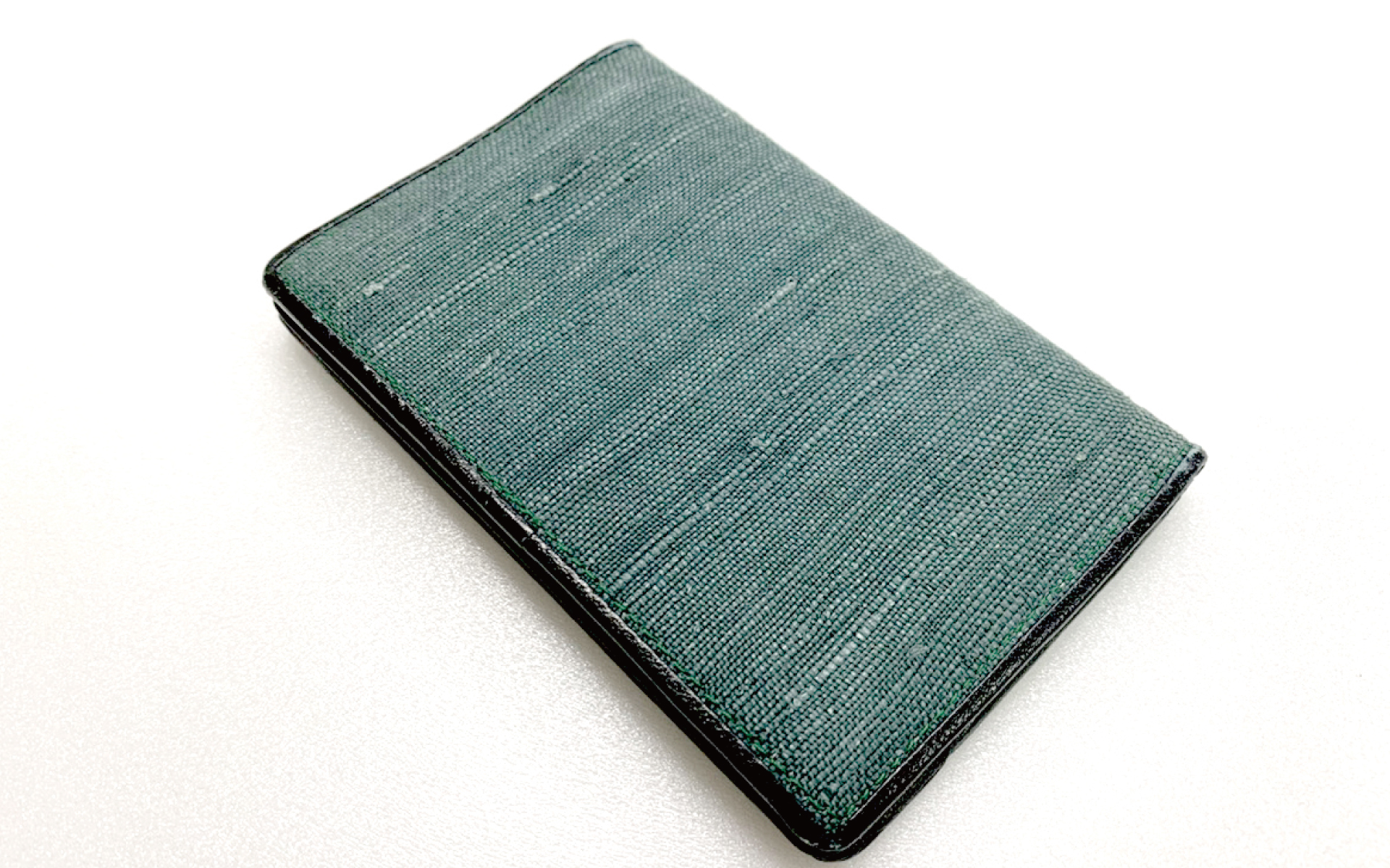

余談にはなりますが、5年ほど前に静岡で葛布の名刺入れを購入しました!

何度も使っておりますが、今もその美しい艶と自然布ならではの温かな手触りで毛羽だったりすることもなく大活躍してくれています♪